Quand l’opposition bloque l’écriture...

Parfois, avant même d’avoir pris le crayon, le « non » a déjà gagné. Entre l’opposition ordinaire qui construit l’autonomie et un trouble oppositionnel plus persistant, la frontière reste floue pour l’enseignant·e comme pour le parent. Cet article ne pose pas de diagnostic : il donne des repères simples pour comprendre ce qui se joue autour du geste et du rapport à l’écrit, et des leviers concrets pour retrouver la coopération. On y parle de routines visuelles, de consignes qui apaisent, de micro-objectifs qui redonnent du pouvoir d’agir à l’élève, et de limites posées avec calme. Et, quand c’est nécessaire, on indique les signaux d’alerte qui appellent un avis médical.

Objectif : rendre l’opposition inutile en sécurisant la tâche d’écrire… et remettre un peu de plaisir dans l’apprentissage.

Comprendre le TOP

Définition claire et courte

Le trouble oppositionnel avec provocation (TOP) désigne un ensemble persistant de comportements négativistes, hostiles, provocateurs et désobéissants envers les figures d’autorité, avec retentissement familial, scolaire ou social — à distinguer des phases d’opposition normales du développement. La durée minimale est de 6 mois et l’intensité dépasse ce qui est attendu pour l’âge.

Les trois visages du TOP

On repère l’opposition sous trois formes principales.

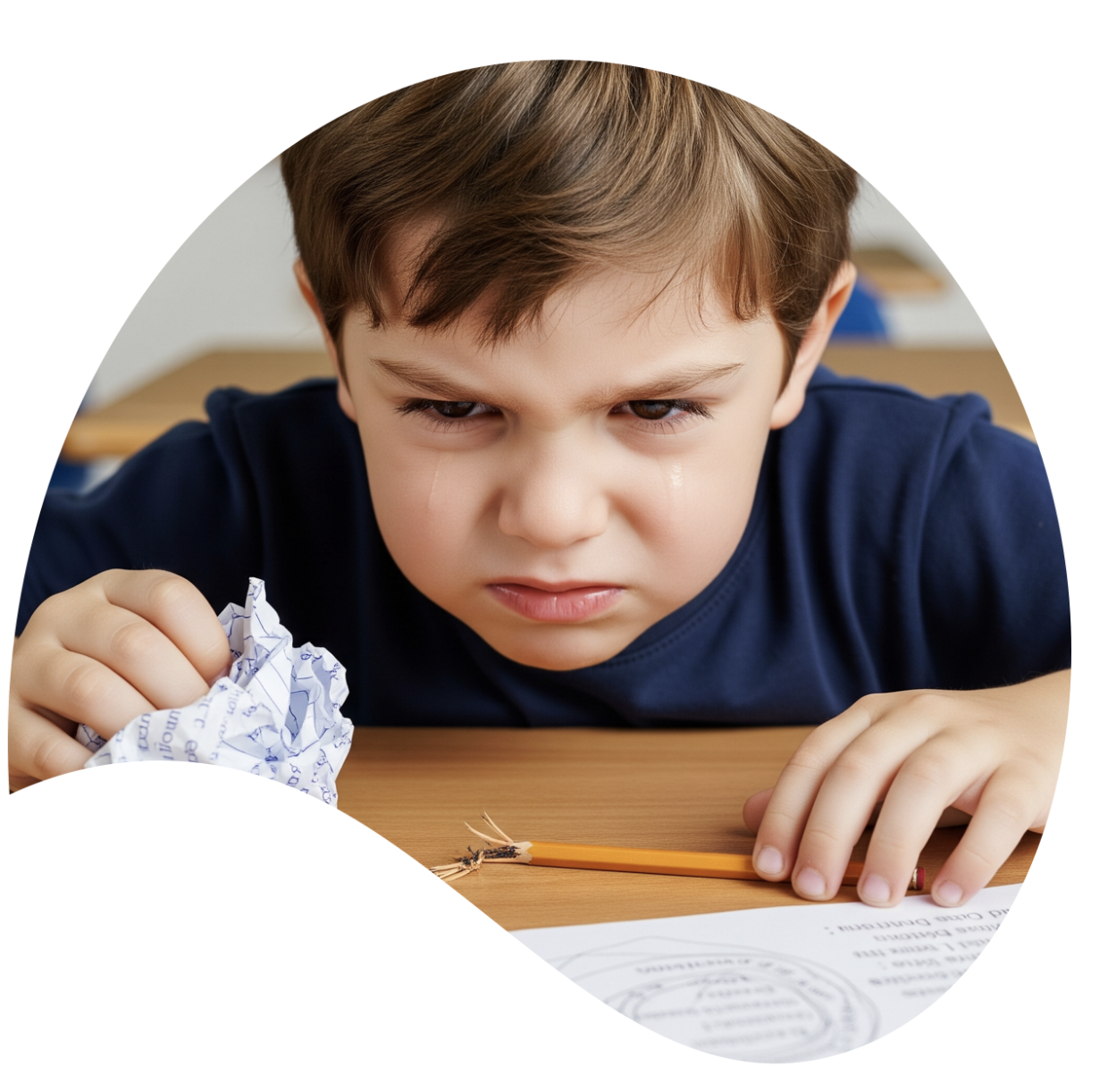

D’abord, la colère revient souvent pour de petites choses : une lettre ratée suffit à déclencher un « j’y arrive jamais » et la feuille peut être froissée.

Ensuite, l’enfant discute ou provoque : il remet les règles en question sans fin, rejette la faute sur le matériel, ou refuse de commencer l’exercice.

Enfin, il peut chercher à « rendre la pareille » après une remarque vécue comme injuste : casser un crayon, refuser de ranger, saboter la consigne.

Quand ces comportements durent depuis au moins six mois et se retrouvent à la maison et à l’école, on n’est probablement plus dans une phase passagère. Dans ce cas, mieux vaut demander un avis spécialisé et, en attendant, adapter les séances d’écriture pour prévenir l’escalade.

Ce que précise la CIM-11 (et pourquoi ça change l’intervention)

La CIM-11, la classification internationale de l’OMS, décrit le trouble d’opposition quand les comportements de défi durent plus de six mois, dépassent ce qui est attendu pour l’âge et perturbent la vie à la maison ou à l’école. Elle distingue deux profils utiles pour nous.

1. Avec irritabilité chronique.

L’enfant se met vite en colère et supporte mal la frustration. En séance, mieux vaut d’abord apaiser l’émotion. On peut dire :

« Je vois que c’est difficile, on souffle ensemble et on reprend. »

« Tu fais trois lettres, pas plus, et on s’arrête après. »

« On essaye avec ce minuteur, tu me dis quand il sonne. »

2. Sans irritabilité chronique.

L’enfant discute sans fin et teste le cadre. Ici, il faut poser des règles simples et limiter les choix. On peut dire :

« Tu préfères commencer avec ce stylo ou celui-là ? »

« Tu choisis la ligne 1 ou la ligne 2, et après on avance. »

« On écrit, puis on reparle après. » (technique du disque rayé).

Ces phrases, brèves et claires, permettent de réduire la tension et de ramener l’enfant vers la tâche sans s’enliser dans le conflit.

Opposition « normale » VS trouble oppositionnel

L’opposition « normale » fait partie du développement et elle apparaît surtout quand l’enfant cherche à affirmer son autonomie, puis elle s’apaise quand le cadre est clair et prévisible. Elle survient par épisodes, dans une ou deux situations précises, et elle n’abîme pas durablement la vie de famille ni la scolarité.

Le trouble oppositionnel, lui, dure depuis au moins six mois, se retrouve à la maison et à l’école, et il complique nettement la vie quotidienne malgré des règles stables et un accompagnement régulier.

Un bon test consiste à se poser trois questions simples.

D’abord, la durée : « Est-ce que ces conflits reviennent depuis des mois, presque toutes les semaines ? »

Ensuite, le périmètre : « Est-ce que cela se produit à la maison et aussi à l’école, voire avec les camarades ? »

Enfin, le retentissement : « Est-ce que les devoirs deviennent impossibles, les relations se tendent et que tout le monde s’épuise ? »

Si la réponse est oui pour ces trois points, on sort probablement d’une opposition ordinaire.

En séance, l’opposition « normale » diminue souvent quand on clarifie la règle et qu’on donne un petit choix encadré. On peut dire : « Tu écris cette ligne maintenant, puis tu choisis entre la ligne 2 ou 3 », ou bien : « On fait cinq minutes d’écriture et après tu me montres ce dont tu es fier ».

Quand on suspecte un TOP, il vaut mieux viser la stabilité plutôt que la persuasion, et on gagne à ritualiser la progression. On peut dire : « On commence par trois lettres identiques, on souffle dix secondes, puis on en refait trois », ou encore : « On garde la règle prévue et on en reparle quand l’exercice est terminé ».

Si les colères restent fréquentes, si la négociation tourne en boucle malgré ce cadre simple, ou si l’enfant « rend la pareille » à répétition, il devient utile de demander un avis spécialisé. On peut le formuler aux parents et à l’enseignant ainsi : « Nous avons mis en place des règles claires et des étapes courtes, mais les conflits persistent dans plusieurs lieux ; je propose de prendre un avis pour mieux comprendre et coordonner nos actions ».

En chiffres et en facteurs

Le trouble oppositionnel touche environ 2 à 10 % des enfants, selon les études. Il débute souvent avant 8 ans et il est plus fréquent chez les garçons dans l’enfance, même si la différence s’équilibre ensuite.

Ses causes sont multiples.

Il existe une part génétique et biologique : certains enfants réagissent plus fort aux frustrations ou ont du mal à réguler leurs émotions. Mais l’environnement joue aussi beaucoup : des règles changeantes, des conflits répétés ou des tensions familiales renforcent le cycle de l’opposition. Enfin, des difficultés scolaires ou des troubles associés (comme le TDAH ou la dysgraphie) peuvent alimenter le problème.

En pratique, cela signifie qu’aucun enfant ne « choisit » d’être dans l’opposition. L’attitude de défi est souvent une manière maladroite de gérer une surcharge émotionnelle ou une peur de l’échec.

En séance, rappeler cette idée aide à garder le cap. On peut dire :

« Je sais que tu n’es pas ton opposition, tu es en train d’apprendre. »

« On va chercher ensemble comment rendre l’exercice plus simple. »

« Ton effort compte plus que le résultat, et on avance pas à pas. »

Ce que ça donne en séance de graphopédagogie

Les déclencheurs fréquents autour de l’écrit

L’écriture concentre plusieurs sources de tension : geste long, répétitif, parfois douloureux, et fortement évalué à l’école. En séance, un exercice nouveau, une correction même bienveillante, ou une consigne perçue comme trop lourde peuvent suffire à allumer l’opposition.

Exemple : l’enfant accepte de tracer trois lignes de lettres, mais quand on propose la quatrième, il explose : « Non, j’en fais pas plus ! »

Comment ça se manifeste

L’opposition peut être verbale : l’enfant discute, négocie sans fin, ou rejette la faute sur le matériel. Exemple : « Si ton stylo marchait mieux, j’aurais déjà fini. »

Elle peut aussi être non verbale : lenteur volontaire, soupirs, effondrement sur la table, ou petits « accidents » de matériel (le crayon tombe dix fois, la feuille se froisse).

Le cycle de l’opposition en séance

Tout commence souvent par une demande anodine : « Écris la première ligne ». L’enfant hésite, conteste ou négocie : « Pourquoi maintenant ? Et si je prenais un autre stylo ? » L’adulte, de bonne foi, explique, justifie, essaye de convaincre. Sans s’en rendre compte, la discussion s’allonge, l’attention quitte la tâche et nourrit le conflit. La tension monte d’un cran, puis la séance bascule : refus net, colère, petit sabotage — la feuille se froisse, le crayon “échappe” pour la troisième fois. Le cycle a tourné.

Ce mécanisme a un carburant simple : l’attention donnée au débat. Plus on argumente, plus on renforce la négociation, même avec les meilleures intentions. La sortie consiste à couper la boucle tôt, sans brusquerie, en ramenant l’attention vers l’action. Cela se joue en trois gestes très courts : nommer, encadrer, revenir à la tâche.

Nommer, c’est reconnaître ce qui se passe sans y entrer : « Je vois que tu voudrais discuter ».

Encadrer, c’est poser une règle claire et juste : « On fait d’abord, on parle après ».

Revenir à la tâche, c’est proposer une marche minuscule et faisable : « Trois enchainements, pas plus, et tu me dis quand c’est fait ». Si l’enfant relance la discussion, on garde la même phrase, mot pour mot, comme un disque rayé : « On écrit d’abord, on en parle après ». Le message reste calme, prévisible, toujours identique.

Un exemple concret. L’enfant négocie avant même d’avoir commencé : « J’écris seulement si je peux changer de cahier ». Plutôt que d’expliquer pourquoi ce cahier est le bon, on ferme la boucle gentiment : « On écrit une ligne ici, et on reparle du cahier après ». On pose un minuteur à deux minutes pour donner un horizon, on laisse l’enfant choisir entre l'enchainement 1 ou 2 (deux options, pas plus), et on valorise l’effort dès qu’il apparaît : « Tu as posé ton poignet, tu as lancé la première boucle : continue ». Si la tension grimpe, on ajoute une pause cadrée de vingt secondes : « On souffle, puis on reprend exactement là où tu as réussi ».

La clé n’est pas de « gagner » la joute verbale, mais de rendre la joute inutile : moins de discours, plus d’actions courtes, répétées, et un cadre qui ne change pas. À force de petites réussites, l’opposition perd son intérêt… parce qu’elle ne “paie” plus.

Quand le refus cache une difficulté d’écriture

Il arrive que l’opposition serve de bouclier. L’enfant refuse d’écrire non pas par défi, mais parce qu’il anticipe un échec : la douleur dans le poignet, la lenteur, ou la comparaison avec ses camarades. Dans ces cas, le « non » protège son estime de soi.

Exemple : « Ça sert à rien, j’écris trop mal » : signe qu’il faut explorer la dysgraphie ou une difficulté motrice.

Décoder la fonction du refus

Un « non » ne dit pas toujours la même chose. Parfois, il sert à reprendre le pouvoir ; parfois, il protège de l’échec ; parfois, il signale une surcharge. Comprendre à quoi sert le refus, ici et maintenant, change la réponse… et souvent l’issue de la séance.

Quand le refus teste le contrôle, le message implicite ressemble à « C’est moi qui décide ». Inutile d’argumenter : on poserait juste plus de carburant sur la négociation. Mieux vaut un cadre bref, calme et prévisible : « On fait d’abord cette ligne, puis on en parle ». On peut offrir un choix minuscule pour rendre la règle vivable : « Tu commences par la ligne 1 ou la ligne 2 ? » Si la discussion repart, on répète mot pour mot la même phrase (disque rayé) et on revient au geste.

Quand le refus vise l’évitement, il dit : « Je vais rater, donc je préfère refuser ». Ici, la priorité consiste à rétrécir la marche et à sécuriser la réussite. On fractionne : « Trois lettres, pas plus », on donne un horizon clair avec un minuteur court, et on valorise l’effort immédiatement : « Tu as posé ton poignet et lancé la première boucle, continue ». Le but n’est pas la perfection, mais de relancer l’élan.

Quand le refus traduit une surcharge, tout est “trop” : consigne, durée, bruit, posture. Le bon signal, c’est souvent le corps : soupirs, effondrement sur la table, gestes maladroits. On décompresse d’abord, sans dramatiser : « Pause de vingt secondes, on souffle, puis on reprend exactement là où tu as réussi ». La reprise doit être très simple et située : « Tu refais la même lettre, juste celle-là ».

Dans les trois cas, la règle est la même : moins de discours, plus d’actions courtes, toujours les mêmes. C’est cette stabilité — nommer ce qui se passe, encadrer, proposer une micro-étape — qui éteint la fonction du refus et remet l’écriture au centre.

Des phrases clés pour tenir le cap

Les mots choisis comptent autant que le geste. Quelques phrases simples, répétées toujours de la même manière, permettent de couper court au conflit sans hausser le ton.

Quand la discussion tourne en boucle, mieux vaut ne pas nourrir le débat. Une phrase brève suffit : « On avance, et on en reparle après. » Répétée mot pour mot, elle ferme la porte à la négociation sans humilier l’enfant.

Quand la colère monte, il est essentiel de reconnaître l’émotion avant de relancer l’écriture. On peut dire : « Je vois que tu es en colère, on souffle ensemble. » Cette validation désamorce l’explosion et ouvre la voie à une reprise plus calme.

Si l’enfant refuse par peur de l’échec, il faut réduire la tâche pour la rendre accessible. La formule clé devient : « On fait trois mots, pas plus, et tu me dis quand c’est fini. » En limitant l’effort, on redonne une chance de réussir.

Enfin, pour éviter le bras de fer, il suffit parfois d’une règle posée de manière neutre et constante : « La règle est la même pour tout le monde, on continue. » Pas besoin d’argumenter davantage : c’est la stabilité du message qui fait autorité, pas le volume de la voix.

Ces phrases, courtes et prévisibles, forment un petit kit de survie verbal. Elles ne règlent pas tout, mais elles donnent un cadre solide où l’écriture peut reprendre sa place.

La boîte à outils de la graphopédagogue

Prévenir avant de gérer

La meilleure façon de limiter l’opposition, c’est de préparer le terrain. Une routine claire et visible rassure l’enfant et cadre la séance dès le départ. On présente le déroulé en trois étapes simples : « On s’échauffe, on écrit, on clôture ».

Dès le début, l’objectif doit paraître accessible. Par exemple : « Aujourd’hui, tu écris six fois l’enchaînement eme et tu choisis la couleur du stylo ». Ce petit choix, limité à deux options, coupe court à la négociation : « Tu préfères le stylo bleu ou le stylo noir ? »

Un minuteur visuel donne un horizon clair et aide à tenir l’effort : « On travaille cinq minutes, puis on fait une pause de trente secondes ». Enfin, on rappelle la règle commune avec simplicité : « On essaye, on se trompe, on corrige, et on avance ».

Ce cadre prévisible transforme l’entrée en séance. L’enfant sait où il va, ce qu’on attend de lui et quand cela se termine. L’opposition a alors moins de prise, car l’incertitude qui nourrit la résistance disparaît.

Pendant la tâche : piloter l’attention et la coopération

Au cœur de la séance, la manière de donner les consignes fait toute la différence. Il vaut mieux en formuler une seule à la fois, avec des mots courts et précis : « Tu poses ton poignet, puis tu lances la boucle ». L’enfant sait exactement ce qu’il a à faire, sans surcharge.

Avant de corriger, on souligne ce qui fonctionne déjà. Cela redonne confiance et oriente l’attention vers le progrès : « J’aime la taille de cette boucle ; maintenant, tu surveilles l’atterrissage ».

La valorisation doit porter sur l’effort, pas sur la personne. On peut dire : « Tu as tenu trois minutes, tu peux en tenir encore une ». L’enfant apprend que la persévérance est reconnue, même si le résultat n’est pas parfait.

Quand la discussion redémarre, l’important est de ne pas se laisser aspirer. Une phrase courte coupe la boucle sans élever le ton : « On écrit d’abord, on en parle après ». Et si le débat repart, on répète exactement la même formule, comme un disque rayé, jusqu’à ce que la consigne soit exécutée.

Enfin, si l’évitement s’installe, mieux vaut réduire la tâche tout de suite : « Tu fais seulement trois mots, puis tu me fais signe ». En fractionnant ainsi, on permet à l’enfant d’avancer malgré sa résistance et on évite que le refus prenne toute la place.

Ce pilotage, fait de consignes brèves, d’encouragements ciblés et de règles stables, garde l’enfant dans le mouvement et empêche l’opposition de s’installer.

Désescalader quand ça chauffe

Quand la tension monte, les signes apparaissent vite : soupirs, crispation, regard noir, geste brusque. Le premier réflexe consiste à nommer l’émotion sans juger : « Je vois que tu es en colère, on fait une pause de souffle ». Reconnaître ce que l’enfant ressent désamorce souvent une partie de la crise.

La pause doit être courte et cadrée, toujours au même endroit de la salle, pour éviter qu’elle devienne une fuite : « Tu poses le crayon, tu respires vingt secondes, et on reprend ». Cette régularité sécurise l’enfant et donne un cadre clair à la coupure.

La reprise doit être ultra-simple, pour retrouver vite une réussite : « Tu fais exactement trois lettres identiques, puis tu m’appelles ». Un petit succès suffit à remettre en route.

L’incident se clôt avec une phrase neutre et rassurante : « L’essentiel, c’est d’avoir repris ; on continue petit à petit ». On évite ainsi que l’épisode devienne un échec pesant.

Enfin, il est essentiel de garder la même règle pour tous afin d’éviter le sentiment d’injustice : « La règle est identique pour tout le monde, on suit le plan prévu ». La constance du cadre, plus que la sévérité, protège de l’escalade.

Outils prêts à l’emploi

Pour sécuriser la séance et éviter de réinventer la roue à chaque fois, il est utile d’avoir quelques supports visuels et écrits sous la main. Un agenda de séance avec trois pictogrammes – échauffement, écriture, clôture – permet à l’enfant de visualiser où il en est et de savoir quand la fin approche.

Une fiche “fonction du refus” aide à décoder ce qui se cache derrière le « non » : est-ce un défi, un évitement ou une surcharge ? Cocher la case correspondante oriente la réponse de l’adulte.

Une grille de renforcement hebdomadaire valorise les efforts concrets : minutes tenues, lignes achevées, objectifs atteints. Elle donne une trace visible de la progression, encourageante pour l’enfant comme pour les parents.

Un script de consignes propose trois formulations toutes prêtes, courtes et efficaces, pour donner des instructions sans chercher ses mots en pleine séance. Un petit mémo “disque rayé” rappelle la phrase d’ancrage à répéter mot pour mot quand la discussion repart (« On écrit d’abord, on en parle après »).

Enfin, une fiche “pause utile” décrit en une ligne la marche à suivre : poser le crayon, respirer vingt secondes, puis reprendre exactement là où l’on s’était arrêté. Ces repères simples et visuels deviennent vite des automatismes, et réduisent la place laissée au conflit.

Hors séance : créer la cohérence qui change tout

Travailler avec les parents (guidance simple)

À la maison, l’objectif n’est pas de transformer chaque devoir en bras de fer, mais de réduire les conflits et d’installer des habitudes stables. Pour cela, le cadre doit rester clair et répétitif : on choisit toujours la même heure, le même lieu et la même durée. Cette régularité rassure l’enfant et évite la négociation permanente.

L’objectif fixé doit rester minuscule et concret : « Aujourd’hui, tu écris six fois l’enchaînement eme ». Ce qui compte, c’est d’aller au bout d’une tâche observable et atteignable. On limite aussi les choix pour éviter l’enlisement : « Tu préfères le stylo bleu ou le stylo noir ? » Deux options, pas plus.

Un minuteur visible aide à donner une fin claire à l’effort. On commence court, trois à cinq minutes, puis on ajuste selon les réussites. La progression est ensuite notée sur un petit tableau hebdomadaire qui valorise l’effort fourni, et non la perfection du résultat.

Aux parents, on peut proposer des phrases simples qui cadrent sans dramatiser :

« On vise court et faisable : deux lignes, pas plus, et on félicite l’effort. »

« On propose deux choix simples, puis on avance sans débattre. »

« Si ça chauffe, on souffle vingt secondes et on reprend sur la toute petite étape. »

« On note les réussites concrètes : a tenu cinq minutes, a écrit deux lignes. »

Ces repères aident à transformer le moment des devoirs : de source de conflits, il devient un terrain de petites victoires partagées.

Lien avec l’école (coordination minimale, effet maximal)

Le travail mené en séance et à la maison gagne en efficacité quand il trouve un écho à l’école. L’idée n’est pas d’ajouter une charge à l’enseignant·e, mais de lui proposer quelques ajustements simples qui sécurisent la tâche d’écrire et limitent les conflits.

Une règle clé : une consigne à la fois. « Écris la première ligne » suffit. Les exercices longs peuvent être fractionnés en blocs de cinq à sept minutes, ce qui rend la tâche plus accessible. Avant une correction, une brève réassurance permet de calmer l’anticipation de l’échec : « On regarde une seule chose ». L’évaluation gagne aussi à être ciblée : on choisit un critère à la fois (par exemple, la taille des lettres ou la régularité des espacements) et on valorise l’effort fourni. Enfin, quand la tension monte, un coin calme ou un minuteur de pause d’une minute peut suffire à relancer l’élève.

Pour faciliter le dialogue, quelques phrases prêtes à l’emploi peuvent être glissées dans un mail professionnel :

« X progresse mieux avec des consignes très courtes, une par une. »

« Fractionner les tâches et valoriser l’effort réduit les refus. »

« Quand la tension monte, une minute de respiration suffit souvent à relancer. »

À l’inverse, certains réflexes aggravent l’opposition : les sermons (« tu pourrais mieux faire »), les comparaisons avec la fratrie, les menaces à retardement ou les promesses de récompenses démesurées (« si tu écris tu auras droit à… »). Dans ces cas, le risque est d’alimenter la résistance plutôt que de la réduire.

En restant simple, ciblée et cohérente, la coordination avec l’école maximise l’effet des stratégies déjà mises en place en séance et à la maison.

Routine d’écriture à la maison (15 minutes)

Mettre en place un rituel court et stable permet de réduire les tensions autour des devoirs. Quinze minutes suffisent, à condition de structurer le temps et de donner des repères clairs à l’enfant.

On commence par deux minutes d’échauffement pour réveiller la main : petits mouvements de motricité fine, gym des doigts, tracés en l’air ou mobilité du poignet. On peut dire : « On réveille la main, puis on écrit ».

Viennent ensuite sept à neuf minutes d’écriture, avec un micro-objectif fractionné en deux ou trois étapes. Cela peut être : « Tu fais la première ligne, puis tu choisis : deuxième ligne ou pause ». Offrir ce choix limité redonne du contrôle sans nourrir la négociation.

Si la tension monte, on insère une pause de trente secondes : on respire, on boit un peu d’eau, puis on reprend. Une phrase simple suffit : « On souffle, on boit, et on finit ce qu’on a choisi ».

Avant de clore, on prend deux minutes de relecture, centrées sur un seul critère, par exemple la taille des lettres ou la qualité des liaisons. On évite la surcharge et on guide le regard : « Aujourd’hui, on ne vérifie que la taille des lettres ».

Enfin, on termine par une minute de bilan qui valorise l’effort et prépare la séance suivante. On peut dire : « Tu as tenu sept minutes. Demain, on garde pareil ou on ajoute trente secondes ? »

Ce rituel, répété jour après jour, installe une habitude sécurisante. L’enfant sait exactement ce qui va se passer, et le temps de travail reste court, cadré et atteignable.